部活動

6月10日(水)初のフィールドワークです。

本日は、「菓舗むらかみ」さん → 「中野神社」 → 「旧山根駅」

に行ってみることに…

前回の活動でリサーチはしていましたが、「菓舗むらかみ」さんはお休み(時間的に終了していたのかも)。

「中野神社」「旧山根駅」へ行く途中途中で迷子になってしまい、顧問たちが右往左往。

最終的に雨が強くなって、「旧山根駅」は着いてすぐ、学校へ帰ることに…

結果は大失敗でした!

「とりあえずやってみました」が、反省点はたくさんです。

たくさんの失敗の経験を積み重ねて、イベントを企画した時には良いリーダーシップが取れるように期待しています。

総合的な探究の時間(ライフスタディⅠ・Ⅱ)

『喜光地商店街にパン屋を誘致するseason2』を研究中の地歴公民科T講座です。

6月9日(火)5・6限のライフスタディⅡで喜光地商店街を散策しました。

現在、地域の特色を出したサスティナブルな商店街にしていくためのコンセプトとそのための活動を企画しています。

良い案を出すため現状の商店街のようすを見てみました。

担当者(教員)としては、まず現状だけでも見てみようと思っていましたが、研究者の3年次生たちが積極的にお店に入ってお話を伺う様子に感激。生徒たちも商店街の皆さまと会話をして研究を楽しんでいる様子でした。

商店街の皆さま、突然のインタビューで大変失礼いたしました。そして、ご協力ありがとうございました。

これからもよろしくお願いいたします。

地域共創系列

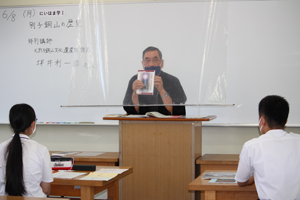

本日より、地域共創系列「にいはま学Ⅰ」において、元新居浜市別子銅山文化遺産課課長であり現在別子銅山記念図書館で専門員をお務めの坪井利一郎先生を特別講師にお迎えし、「別子銅山の歴史」についての講座がスタートしました。

これから10回シリーズで、別子銅山の歴史的意義や新居浜のまちづくりについて学びを深めていきます。

また、坪井利一郎先生は、ユネスコ部制作の『別子銅山近代化産業遺産八十八か所ガイドブック』のアドバイザーもお務めいただいています。

今後、本校ではその道のプロや専門家を講師としてお招きした学習環境づくりを積極的に推進しています。

講師の坪井利一郎先生

授業の様子

ガイドブックについてお話される様子

地域共創系列

「18まいん-角石原(かどいしはら)-」をガイドしてくれるのは、3年次生の伊藤汐里さんです。

「にいはま学」では、Instagramも開設しています。ここからご覧ください。(外部リンク)

地域共創系列

「17まいん-銅山峰(どうざんみね)のツガザクラ群落(ぐんらく)-」をガイドしてくれるのは、3年次生の髙石空花さんです 。

愛媛新聞 記事転載許可番号:d20181119-002 愛媛新聞ONLINE(外部リンク)

「にいはま学」では、Instagramも開設しています。ここからご覧ください。(外部リンク)

地域共創系列

「16まいん-銅山峰(どうざんみね)・峰地蔵(みねじぞう)-」をガイドしてくれるのは、3年次生の髙橋礼奈さんです。

「にいはま学」では、Instagramも開設しています。ここからご覧ください。(外部リンク)

南高点描

今日は地歴公民科教室での掃除の様子を紹介します。

普段の清掃でも感染予防のための消毒をばっちり行ってくれます。

今年度の清掃担当の生徒たちもよく掃除をしてくれます。みなさんが気持ちよくできるようにそれぞれの場所でこんな努力をしてくれています。

感謝してきれいに使用しましょう。

福祉サービス系列

福祉サービス系列3年次生は、今週の介護実習の中で課題研究や介護過程の展開について取り組んでいますが、医療的ケアの学習も行いました。

まず、経鼻経管栄養に必要な物品の名前を覚え、指差しにて物品確認をし、「準備段階」の練習を繰り返し行いました。

そして、医療的ケアの先生の指導の下、経鼻経管栄養の実技実習をしました。清潔を保ち、安全に実施するためのさまざまな確認事項や手順に難しさを感じながら、緊張感をもって実習に取り組みました。

福祉サービス系列

今週、福祉サービス系列の2年次生は、生活支援技術の授業でベッドメイキングの学習をしました。

授業開始前には、手洗いと手指消毒を行い、検温してから授業を始めます。

初めて実習着に着替えた2年次生は、専門的に学ぶことへの緊張と楽しみとの表情が見られました。

ペアで協力し、埃をたてず、しわをつくらず、利用者様に快適に寝て頂くためにを意識しながら実技練習をしました。

身体接触を伴う実習はまだできませんが、新型コロナウイルスの感染予防対策を徹底しながら、人との接触がない実技から始めています。